【ELspot+】 『緊急時の広報、情報開示の心構え~いざというとき、“守りの広報”のポイント~』

【本日の流れ】

1:レクチャー:「危機管理広報~緊急時の広報対応~」

ゲスト講師:黒田 明彦 氏

(株式会社電通PRコンサルティング リスクマネジメント部 危機管理広報コンサルタント)

https://www.dentsuprc.co.jp/

2:グループワーク:シナリオを用いて、公表のタイミング・手法・想定Q&Aをディスカッション

3:参加者の感想

【背景】

今や、危機発生時の広報対応一つで、企業の信頼が大きく左右される時代です。正しい情報の伝え方やタイミングを誤ると、誤解や炎上、報道とのすれ違いなど、さまざまなリスクが生じかねません。

そこで、6月の交流勉強会では、前月に引き続き「危機管理広報」をテーマに取り上げました。今回は、より実践的な視点から、危機発生時の「情報開示のあり方」や「記者対応の留意点」についてセミナーを開催しました。講師にお招きしたのは、企業の危機対応を数多く支援されている株式会社電通PRコンサルティングリスクマネジメント部の危機管理広報コンサルタント・黒田明彦氏です。

セミナーの前半では、「危機管理広報~緊急時の広報対応~」をテーマに、「最近の危機事象の傾向」「広報が持つべき危機管理の基本スタンス」「どういう場合に記者会見をすべきなのか」などについて、レクチャーしていただきました。後半では、「従業員による情報漏えい」をテーマとしたシナリオに基づきグループワーク(ケーススタディ&ディスカッション)を行いました。

本レポートでは、レクチャー&グループワークの概要、参加者の方々の感想をお届けします。

【本日の交流勉強会】

1:レクチャー:「危機管理広報~緊急時の広報対応~」(黒田 明彦 氏)

ゲスト講師:黒田 明彦 氏(株式会社電通PRコンサルティング リスクマネジメント部 危機管理広報コンサルタント)

【主な内容】

最近(2024年~25年)の企業不祥事の事例を振り返った上で、「危機管理広報の基本的な心構え」と「メディア対応(記者会見)のポイント」について紹介・解説していただきました。

1)危機管理広報の基本的な心構え

1 危機管理には2つのレベルがある

- 危機管理マネジメントには、以下の2つの段階がある。

①危機に陥る前に対応すべき「リスクマネジメント」:予知・予測、予防・回避

②危機に陥った後に対処すべき「クライシスマネジメント」:被害軽減、再発防止

2 最近、とくに緊急性が高い危機事象の傾向

- 最近の危機事象の中でも、「ネガティブな報道になりやすい」「風評リスクが高い」など、緊急性が高いため迅速・適切な対応が必要。

▶ 不祥事(人権問題、環境問題)

▶ コンプライアンス違反(会計不正、検査不正、汚職・談合)

▶ 重大な情報紛失・漏洩、システム障害、サイバーテロ

3 広報が持つべき危機管理の4つの基本スタンス

- 社会・マスコミの視点を持つ

どうしても「会社視点」(会社を守るために何をすべきか)になりがちだが、「社会視点」に立った遵法精神に基づく対応姿勢が重要

- 最悪の事態を想定する

いま起きている問題だけでなく、「他にも同様の問題が隠れているのではないか」「事態はもっと悪くなるのではないか」というシミュレーションを行うことが必要

- 機動的・継続的に情報発信する

何も情報発信しないと、「何か隠しているな」と思われてしまう。少しずつでもいいので、分かっている事実を開示し続けることが重要。緊急時には「正確性」よりも「スピード」が大事。

- 全社共通の対外説明をする

ステークホルダー(顧客、株主、マスコミ、取引先)により異なる情報を流さない。ネット時代では瞬時に拡散し公開・比較されるため、全て同一の情報にする必要がある

2)メディア対応(記者会見)のポイント

4 どういう場合に、記者会見をすべきか

- 記者クラブ加盟の複数社から取材・会見要請があった場合

- 死亡者や重傷者がいる場合、健康被害が起きている場合

- 大きな経済的損失、金銭的被害が起きている場合

- 公共機関や社会インフラに重大な影響が及んでいる場合

- SNSやインターネット、週刊誌での報道が先行している場合

5 記者会見で話すべき6つの要素

①謝罪表明→②現状説明→③対応状況の説明→④原因究明→⑤責任表明→⑥再発防止策の発表

6 記者会見のメリット(記者会見の場をポジティブに捉える)

- 企業側から社会に伝えたいメッセージを、同時に広く伝えることができる

- 風評リスクを予防できる

- 情報開示・説明責任の姿勢、お詫び・謝罪の姿勢を示すことができる

7 記者会見で言ってはならないこと

✕:「あくまで個人がやったことであり、組織的な事柄ではありません…」

✕:「偶発的な事故であり、継続して起こることではありません…」

✕:「法律には違反していません…」

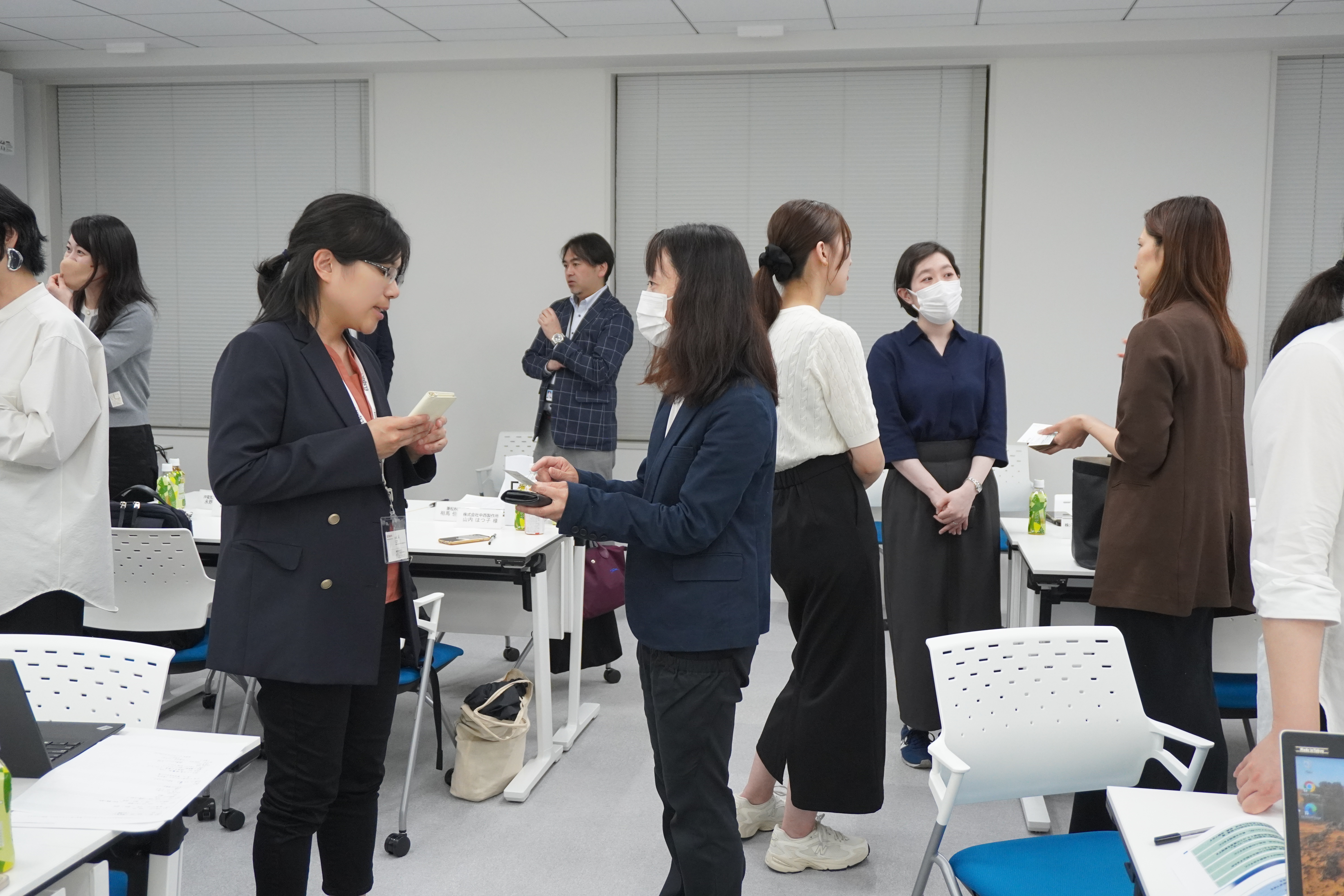

2:グループワーク:「従業員による情報漏えい」

レクチャーの内容を踏まえて、「従業員による情報漏えい」をテーマとしたシナリオを用いて、広報としてどう対応すれば良いかを考えました。

考えるポイントは、以下の4つです。

1.公表のタイミング:いつ公表するべきか

2.公表の方法:HPでリリース発表するか、記者会見をするか、など

3.対応方針:何を「第一目的」として公表するか

たとえば、「顧客への謝罪」「被害拡大防止」「被害者への補償」「再発防止」「組織としての責任の明確化」…など。

4.メディアからの問い合わせに対するQ&A:

3:参加者の感想

レクチャー&グループを振り返り、参加者から次のような感想がありました。

- 緊急時の実践的な広報対応について学びたいと思っていたので、危機管理の基本的な考え方、実践的な対応方法について学べて勉強になった。

- 現在、社内で「危機管理広報セミナー」を企画中のため、具体的な内容や進め方について大いに参考になった。

- 緊急事態が起こった後ではなく、起こる前から経営者との意識共有や関連部門とのコミュニケーションが重要であることがわかった。

- 対外公表や記者会見については、「何のためにそれを行うか」という目的(対応方針)を明確にし、ブレない軸を持った上で対応することの重要性が理解できた。

- 「成功した記者会見は記憶に残らない」というメッセージが印象的だった。社内で経営陣や関係者とも共有したい。

- 危機管理広報がテーマではあったが、普段の決算発表や記者対応などの場面でも活用できる学びがたくさんあり、会社に持ち帰り広報チームで共有しようと思う。

- 実践的なシナリオをベースにしたグループワークだったため、具体的なシーンを想像しながら検討することができ、実際の場面でも活用できそう。

- 対外公表のタイミングや記者対応で考慮すべき事項について、他社の視点をうかがうことができ、大変有意義だった。