【ELspot+】他社企業分析からみえる採用広報[前編]-2024.09.12-

【本日の流れ】

- はじめに:アウトプットの場としてのELspot+

- 参加者の自己紹介

- レクチャー:『採用広報は“共感・発信・拡散”~共感を生む採用広報の進め方~』

- グループディスカッション:『他社企業分析からみえる採用広報』

【背景】

企業の採用市場はいま、少子高齢化による人材不足や働く者のキャリア意識の多様化により大きく変わろうとしています。採用を促進するための広報活動も、発信するメディアが多様化する中で、これまでとは違うアプローチや取り組みが求められています。新たな手法が開発される一方で、新たな課題も出てきているようです。

そこで今回は「採用広報」をテーマとして、現状や課題、新たな考え方や手法、また、必要となる人事部との連携などについて考えました。他社は採用広報に関して、どのような方針のもと、どのような課題を抱え、どのようなツールで効果的に対応しようとしているのでしょうか――。

各社の人事部の方にも参加いただき、人事担当者と広報担当者が意見交換をしながら、自社における採用広報の課題や改善点、解決方法を話し合いました。本レポートでは、前編と後編に分け、前編では当日のレクチャー内容とディスカッションの一部をご紹介します。

【本日の交流勉強会】

1.はじめに:アウトプットの場としてのELspot+

ELNET営業部長 佐藤 宏之

ELspot+は、各社の広報担当者の方が自由に情報交換や共有を行う交流勉強会です。勉強会やセミナーというと、一般的には情報や知識のインプットの機会が多いと思いますが、このELspot+では、皆さんが持っている情報やノウハウを積極的にアウトプットできる場にしたいと考えています。自らアウトプットすることが、新しいインプットにつながると思います。

「経営の神様」と呼ばれる稲盛和夫氏は、「才能を私物化してはならない」と言いました。「才能を授かった者は、それを世のため、社会のため、集団のために使うべきで、自分のために使ってはならない」という意味だそうです。皆さんも、ぜひ、自分の知識や才能をアウトプットする場としてELspot+を大いに活用していただければと思います。

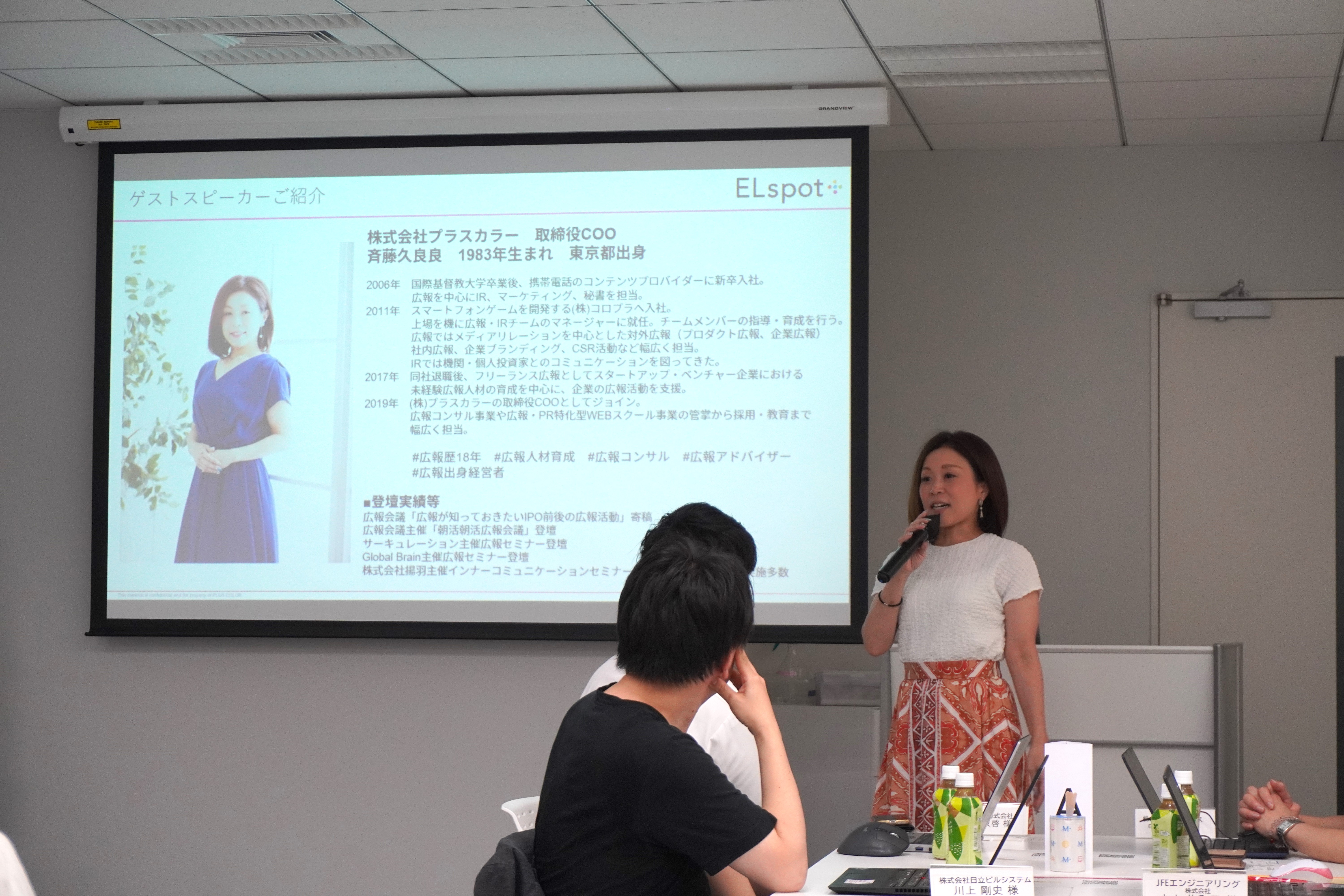

2.レクチャー:『採用広報は“共感・発信・拡散”~共感を生む採用広報の進め方~』

株式会社プラスカラー 取締役 斉藤 久良良 氏/北村 瑠美 氏

今回のレクチャーでは、広報戦略コンサルティング企業である株式会社プラスカラーの斉藤氏と北村氏より、採用広報の基本的な考え方、最新の採用広報の動向、共感を生み出す新しい採用広報事例などについて紹介・解説いただきました。

ポイント①:多様化する採用広報メディアとコンテンツ

最近の採用広報は、noteや自社のオウンドサイトを活用するなど、情報発信の方法が多様化しています。また、自社の社員を前面に出して採用活動の変遷を発信したり、社員が登場する動画コンテンツを充実させたり、社員全員が広報担当者となり情報拡散を行うなど、新たな取り組みや工夫が行われています。

一方、リクナビやマイナビなどの採用メディアも多様化し、総合型から業界専門特化型、職種専門特化型まで、カテゴリ毎にさまざまなメディアが存在しています。

これらの発信方法や取り組み、また、採用メディアの種類や特徴を調査・理解した上で、自社に最適な発信方法を選択する必要があります。

ポイント②:外部のマスメディアを活用して、信憑性をアップ

採用広報には、外部のマスメディアを活用するという方法もあります。これは、新聞や雑誌の記者に自社の取り組みや社員を取材してもらうという方法です。第三者の視点が入るため、内容の信憑性がアップするという効果があります。たとえば、自社で「不妊治療による離職を防ぐ活動」を行っているとするならば、その取組内容を取材してもらいます。このような場合、自社だけでなく、同じ取り組みを行う他社との連携広報にすると、記事にしてもらえる確率が高まります。また、自社の社員の何気ない日常や人柄を紹介するカジュアルな記事も、意外と有効です。

これらは、企業理念や採用条件を直接発信できるわけではありませんが、会社の雰囲気や働く人の様子を伝えることができます。実際、面接でも、「うちの会社をどこで知りましたか」と聞くと、採用情報よりも、そうしたカジュアルな記事を挙げる人が多いようです。

この場合、広報としては、人事関連の情報に関心のある記者とのパイプを作っておくことや、他社の広報との日頃からの情報共有が重要になります。

ポイント③:「モノ・コト消費」から「イミ・ヒト消費」の時代へ

採用広報のコンテンツを作るにあたって最も重要なことは「共感」です。コンテンツを読んだ人が「この企業はなんて魅力的なんだろう」「この企業で自分も働いてみたい」という“共感”を生み出せるかどうかが重要になります。

令和に入り、人の消費意欲を喚起する要因が変化したと言われています。以前は、自分が欲しいモノを所有したり、やりたいコトを体験するといった「モノ」や「コト」が消費意欲を喚起する主要因でした。それが、最近は、社会貢献や推し活のように、「イミ」や「ヒト」が消費意欲の主要因になっています。時代が求めている共感の要素は、WhatよりもWhoやWhyなのです。

最近では、新商品や新サービスの広報でも、単に品質の高さやサービスの便利さを伝えることよりも、それらを開発した人の思いや苦労話、失敗から立ち直った軌跡などの“ストーリー”を伝えて、それに共感してもらうことがより重要だと言われるようになりました。

ポイント④:事例紹介:企業で働く女性の「ストーリー」を伝えるサイト・NOZOKIMI

“ストーリー”を通じて企業の採用広報を促進するサイトに、「NOZOKIMI-ノゾキミ」というサイトがあります。これは、自分の企業の理念や自分の思いをカタチ(ストーリー)にして、「それに共感してくれる人と一緒に働きたい」「共感してくれる人に応募してもらいたい」ということを伝える採用広報サイトです。応募者にとっても、企業のロールモデルとなるような人の働き方やキャリアに関する生の声を聞くことで、「こういう人と一緒に働きたい」と共感してもらえるような“ストーリー”を掲載しています。「共感を生み出すストーリーを活用した採用広報」の一事例として、参考にしてみてください。

◆NOZOKIMI:https://nozokimi.jp/

3.グループディスカッション:「他社企業分析からみえる採用広報」

後半のディスカッションでは、グループに分かれ、「いま採用広報で行っていること」「人事部との連携状況」「参考にしたい他社の採用広報活用事例」「実施する上での課題」などについて話し合いました。ディスカッションを通して、次のような情報共有や新たな気づきがありました。

人事部と広報部の連携がとれていない

● 人事と広報で組織が異なるため、連携がとれておらず、コンテンツが重複したり、テイストが異なったりしてしまうことがある。

● 採用広報については、人事部が主導で行っている。そこに広報としてどのように関わればいいのかが見えていない。

● 人事と広報の連携が必要であることは分かっているが、具体的にどのように連携すればいいのか模索している状態。

採用広報の“成果”とは何か?

● 採用広報の成果とは何か。単に予定の人員数が確保できればいいのではなく、採用したい人材が採用できるかどうかが重要だと思う。

「どういう人材を採用したいか」という人事戦略からの共有が必要

● 単に人材採用の広報をするだけでなく、自社が将来も含めてどのような人材を採用したいのかという人事戦略を理解した上で広報活動をすることが必要。そうすれば、そうした分野に強い記者にアプローチして記事にしてもらうなど、広報としての強みを発揮することができる。

……ディスカッションでの気づきはまだまだ続きます。後編では9月25日に行われた回でのディスカッション内容と、参加された方々の感想をご紹介します。

以 上